◆「JMATを支えるJMAT」(チーム派遣元医師会ロジスティクス活動)

能登半島地震の発生からおよそ半年が経過し、日本医師会災害医療チーム(以下、JMAT)活動は現地のニーズ変化を踏まえ、5月31日を以て終了いたしました。

震災発生初期から派遣終了に至るまで、被災地の診療・健康管理、診療所支援、1.5次・2次避難所支援、またJMAT調整本部・支部の統括機能や「重装JMAT」等の多様な活動が、長きにわたり実施されてきました。

災害医療支援は、被災地での活動だけでなく「派遣元」、つまり医療チームを被災地に送り出す側のロジスティクス活動が大変重要となります。特に長期・継続的にJMATを派遣した医師会は、参加者募集や関係医療機関・団体等との連携、コンタクトパーソン等の情報収集、また先発・後発のチーム同士が引継ぎできるような日程調整が欠かせません。宿泊先や交通手段(新幹線、飛行機、レンタカー等)の手配も重要です。

そこで、「JMATを支えるJMAT」として、2つのJMAT派遣元医師会を取り上げます。

全国の都道府県医師会事務局職員におかれましては、この度のJMAT活動にさまざまなご協力、ご支援を頂き、心から御礼申し上げます。

1.福岡県医師会のロジスティクス活動

全国からのJMAT派遣の第一陣は、被災地から遠く離れた福岡県医師会のチームでした。1月6日より活動を開始し、その後、診療や統括業務等、3月30日まで長期・継続した派遣がなされました。福岡県医師会には、災害医療に習熟したチームを多く派遣してもらい、今回のJMAT活動の一翼を担って頂きました。チーム派遣元医師会にとって、大変な業務となりました。

※福岡県医師会のチームについては、「被災地の医療を支える~全国の医師会からのJMAT派遣第1陣」もご覧下さい。

以下は、福岡県医師会事務局の柴田泰平さんからのご報告です。

福岡県医師会では、JMAT福岡として1月6日から3月30日まで32チーム、延べ120名を輪島市、穴水町、金沢市等に派遣しました。派遣元医師会事務局での活動を報告いたします。

1月1日、警報音で地震の発生を知り、蓮澤浩明会長の指示の下、初動対応として福岡県庁や日本医師会・他県医師会の行動、被害状況等の情報を収集するとともに、本会担当役職員等との情報共有に努めました。

1月5日、日本医師会からのJMAT派遣依頼により会内に支援本部を設置するとともに収集した情報等を踏まえ、福岡県医師会からの派遣の必要性や実行性を検討し、日本医師会からの指示により翌日6日から先遣JMATとして、救急・災害医療担当理事を責任者としたチームを派遣することとなりました。

派遣決定により事務局では、1.本部設置2.第1陣の派遣3.継続派遣を見据えた対応に取り組みました。

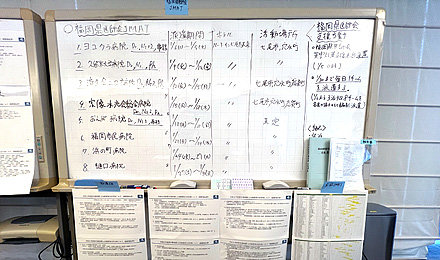

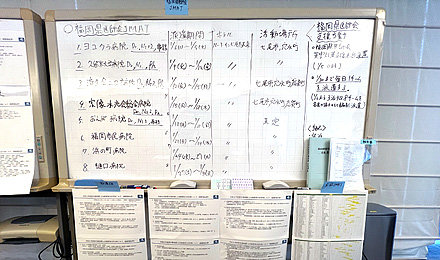

1.本部設置については、収集した情報や被災地の災害対策構造の整理・掲示に取り組みました。2.第1陣の派遣については、救急・災害医療担当理事と逐一行動整理等を行いながら、空路や現地移動手段、宿泊施設の手配等を行いました。3.継続派遣を見据えた対応としては、1チーム4名3泊4日で1カ月程度支援継続、空路、宿泊、現地移動手段の確保は福岡県医師会で対応する方針を提案・了承頂き、JMATの募集手続きを進めました。

その後、派遣の継続作業に当たり、事務局員として兼任する他業務の遂行に影響が出ないよう、方針決定を行う本部会議の定期開催や手配作業の定型化、情報集約サイトの作成、募集・決定・派遣の流れの設定をする等して派遣調整に取り組み、急遽の重装JMAT派遣や統括業務の支援要請、その他隊員や関係者からのさまざまな要望・質問等紆余曲折ありながらも、90日間空白なく派遣を継続させることができました。

しかしながら、今回の支援活動では、被災地特有の事情・状況も相まって、情報が錯綜する場面もあり、新たな課題が浮き彫りにされるとともに情報統制の重要性を改めて感じた活動でした。

福岡県では、県行政と災害医療関係者、医師会で議論を重ね災害時の支援体制等の整備に取り組んでおり、福岡県医師会では専門家を加えたWGで県行政とすり合わせをしながら「福岡県医師会災害医療プログラム(カテゴリーII)」(データはこちら)を作成し、情報を「一元化・一本化」する体制を整備してきました。福岡県には県行政と災害医療関係者、医師会が一丸となり、より良い体制構築に取り組む関係性が根付いており、これにより実際の災害時にも円滑に災害支援にあたることができていると思います。今後も県行政と災害医療関係者、医師会が一丸となり、今以上に迅速・効率的に災害時の医療支援活動が行えるよう、事務局として尽力して参りたいと思います。

2.東京都医師会の統括JMAT派遣とロジスティクス活動

東京都医師会には、能登北部地方のJMAT派遣調整を担う「統括JMAT」を1月18日から3月末まで長期にわたって派遣して頂きました。統括JMATは、先発チームと後発チームとの間で業務の引き継ぎがとても重要になります。そのためには、チームの派遣日程調整やそれに伴う交通手段の確保等、緻密で正確な作業が求められます。

また、東京都医師会のJMATは、当初から能登町を支援していたチームをはじめ、能登北部地方を中心とした診療活動も実施しました。

以下は、東京都医師会事務局救急・災害課の植松英幸さんからのご報告です。

東京都医師会は1月9日以降、能登町/穴水市、金沢市/穴水市、金沢市/輪島市と2ラインを維持しつつ5月末までチーム派遣調整を行いました。合計76チームを派遣し、そのうち40チームが統括業務を担当しました。

1月4日、日本医師会からの最初の依頼時は、自己完結型のJMAT(後の重装JMAT)の派遣依頼だったため、災害時の医療救護活動に経験豊富な東京都医師会救急委員会委員等の所属する病院へ依頼しました。役員が各病院にお願いした際、多くの病院が快く協力すると答えてくれたため、概ね順調にチーム派遣の調整ができました。

その後、1月25日からのJMAT能登北部調整支部(穴水市)での統括業務、2月12日から石川県JMAT調整本部(金沢市)での統括業務の依頼がありました。

東京都医師会が「統括JMAT」を派遣することは初めてで、多少の不安がある中での対応でした。1月9日、最初に医療救護活動で穴水市に出動した順天堂練馬病院チームからは「集まったJMATの統制が必要であったため、JMAT統括業務を行った」と報告を受けていました。出動した医師は災害対応の経験が豊富であったため、現場判断で対応できました。

その後に、日本医師会からの統括JMATの派遣依頼でした。「病院での業務で統括は慣れているものの、災害現場での統括は慣れていないチームもある」「現地に明るくない東京JMATが統括業務を担えるか」という声も一部にありましたが、日本医師会事務局と密に連絡を取りながら、業務の変更を派遣チームに連絡しました。

急な依頼にもかかわらず、積極的に対応した東京医科歯科大チームは、兵庫県医師会から統括業務を円滑に引き継ぎました。約1カ月間活動した日医大多摩永山病院チームは、更に効率的に統括業務を行えるよう、集まっていた膨大な情報を整理しました。また、金沢市の調整本部での統括においては、都立病院機構の調整により都立病院14チーム間で引継ぎがスムーズに行われました。

統括業務の依頼を連絡した際には、参集場所、必要な物品、マニュアルなど、現地に向かう前に知っておくべき情報についての質問が多くありました。事務局では上記に加え、統括チームに求められた業務「CSCA」[Command and Control (指揮と連携).Safety (安全確保).Communication (情報収集伝達).Assessment (評価)]に必要な、JMAT活動方針・活動内容、情報共有方法とルール、活動派遣先、現地インフラ(安全性)、今まで活動報告と課題、現地チーム間及び金沢市の本部とのWEBミーティング、などに関する資料・情報を整理して事前に提供できるよう努めました。

また、場所柄、チーム間で引き継ぎ時間を多く取れないことが予想されましたので、活動前に情報を提供できるよう努めました。そして2月末にJMAT調整支部が穴水市から輪島市に移動したことから、移動時間が更にかかることとなりました。統括チームが調整支部を空けることはできません。輪島市の調整支部において引き継ぎ時間を確保できよう、金沢~輪島間のチーム移動日にタクシーを手配し、これから活動するチームを金沢駅から輪島へ輸送し、チーム間の引き継ぎ時間中は待機し、活動終了したチームを輪島から金沢駅へ輸送するよう体制を整えました。更に、現地での移動手段として輪島市で利用するレンタカーも手配しました。

ホテルへの連絡も苦労しました。チームメンバーが直前に決まることが多くホテルへ宿泊者名の連絡がぎりぎりになることが多いためです。また、宿泊人数が変更となることも度々あり、宿泊施設が不足している状況を考え、変更があればすぐにホテルに連絡しました。2月、3月と派遣期間が延長となったことで、部屋の確保は綱渡りの状態で、ホテルへの細かな連絡と確認が必要でした。

JMAT調整支部で統括業務に必要となる物品の準備は、出動したチームに頼ることとなってしまいました。活動するチームが現地で継続して使用できるアプリインストール済みのPC(グーグルドライブ、Teams、Webex、Zoom等)、ポケットWiFi、ライティングシート、コピー用紙、延長コード、電気ケトルなどが準備できていれば良かったと思います。

このたびの経験を活かし、来るべき日に備え、事務局として支援・受援双方の準備を進めていきたいと思います。

◆「被災地の医療を支える~全国の医師会からのJMAT派遣第1陣(福岡県医師会JMAT報告)【日医君だよりNO.1093/R6.1.10】

問い合わせ先

日本医師会地域医療課 TEL:03-3946-2121(代)