勤務医のページ

安全な医療を提供することは、医療機関に求められる責務であり、多くの医療機関において、医療安全管理に関わる専門部署を設置し、安全な医療提供体制を構築する活動が行われている。一方、安全で質の高い医療を提供し得る体制を維持するためには、医療従事者の健康や安全を守る対策も、広い意味での医療安全という見地から、考慮すべき課題である。

この度は、医師・医療従事者の安全・健康を守るという課題に関しての現状と課題を、北海道医師会における医療安全担当としての活動を踏まえて述べてみたい。

医師は長年にわたり、昼夜の区別無く働くのが一種の美徳という認識が強く、夜間でも呼ばれれば駆け付け、患者が重篤な状態の時は昼夜構わずに対応するのが当たり前という風潮があった。それに加えて、医師法に定められた「応招義務」が付きまとい、どんな状況でも診療を断ることは許されないという考え方が長く続いていた。

2014年の医療法改正によって、勤務環境改善が医療機関の努力義務とされ、2019年には働き方改革関連法の施行により、時間外労働の上限規制が医師以外の医療従事者に適用され、医師においては準備期間の後に2024年4月から「医師の働き方改革」としてスタートした。

これは基本的には時間外・休日労働を年間960時間以内に抑えることを原則とし、それを超える医師が勤務する医療機関においては、都道府県から特定労務管理対象機関の指定を受けた上で時間外・休日労働を減らす対策を継続するという仕組みである。そして、2035年度末までには全ての医療機関で医師の時間外・休日労働を年間960時間以内にするという目標が描かれている。

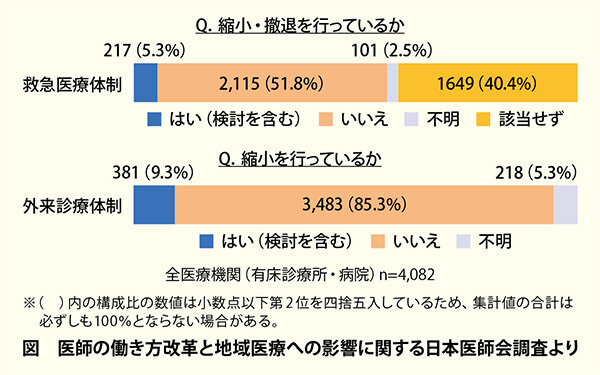

制度開始後に行われた日本医師会による全国の医療機関に対する医師の働き方改革と地域医療への影響に関するアンケート調査では、8・9%の医療機関が特定労務水準の認定を受けており、救急医療体制の縮小・撤退を行っている(検討を含む)医療機関は5・3%、外来診療体制の縮小を行っている(検討を含む)医療機関は9・3%という結果であった(図)。

医師個々人の過重労働改善の有無や健康観の変化などはまだ検証されておらず、今後、北海道医師会では新たに調査を行い現状を明らかにしていく方針としている。

医師の労働環境に視点が当てられ、過重労働対策・身体的安全性の確保を目的として働き方改革が施行されたことは画期的なことであるが、本当の意味で医師の健康を守る結果となっているのか、今後、更なる検証を行っていくことも必要と考える。

一方で、患者や家族による医師への危害といった事件が報告されるようになり、中には生命まで脅かされる事態が現実に発生していることに鑑み、患者側からの暴力やハラスメントから医療従事者の身を守る対策強化も必要となってきた。このように医療従事者の安全が深刻な状況に置かれている実態に即して、日本医師会では2022年に「医療従事者の安全を確保するための対策検討委員会」を組織し、対策の強化を図ってきた。真摯(しんし)に医療に携わり患者の健康保持に努めているはずの医師や医療従事者が、逆に患者から危害を加えられるという事態は、極力避けなければならない。

北海道医師会では、医療機関において取るべき対応策や警察との連携体制をテーマとした講演会を毎年開催し、安全対策の周知を図っているので、その際に話題となった対策に関して以下にまとめてみる。

患者・医療者間のトラブルは、医療機関に対する不満が温床になったクレームがきっかけで生じることが多い。提供された医療に対する満足度の感じ方は個人差が大きく、画一的な防止対策を定めることは難しいが、クレームの陰には多くの患者の不満足感が蓄積している可能性があることを医療機関側は認識し、クレーマーを生み出さない対策を講じることが望ましい。具体的には、接遇対策やクレーム対応の基本的対策を、医療機関職員全体で共有することが重要になる。

時には、医療者の身体に危害が及ぶような事象も起こり得る。一般的に医師は、業務に熱心であるほど患者への介入が深まり、患者側からのトラブルに関する危機意識を持ちにくい傾向があるといわれている。自身の安全に関する危機察知力の向上を図るためには、現実に発生している事件の情報を共有し、有事対応の方策を学習していくことが必要となる。

また、トラブルが生じた際に利用することができる相談窓口を設置して、その周知を行うことも有効な対策になる。医療機関内だけでの対応には限界もあり、警察との連携・協力体制を築くことも重要といわれており、都道府県ごとに医師会と警察との連携体制を積極的に整備することも勧められている。

医療機関で検討すべき有効な対策としては、防犯カメラなどの物理的・設備面での対策、職員対象の教育・トレーニングやマニュアルの整備、警察との連携強化などが挙げられる。最も重要なことは、医師個々人が安全に対する意識を高め、自身の安全・健康を守りつつ、患者との良好な信頼関係を築いていく努力を怠らないことであると考えられる。

医師会の活動としても、医療機関や会員に対する積極的な情報提供を行って、安全確保対策の強化を支援するべく取り組んでいきたい。